どうも、怒りん坊パパです。

以前、4年生までにやっておくべき算数の勉強を紹介しました。

今回は、5年生以降の取り組みついて、紹介します。

計算力

4年生の記事でも書きましたが、計算力は、6年生の直前まで必須です。

そのため、引き続き、Webの「日々の計算」か、予習シリーズ「計算問題集」のどちらかを毎日続けます。

個人的には、計算問題集の方が好きですが、塾では、取り組み状況を把握しやすいWebの「日々の計算」をおススメしてくることが多いかもしれません。

計算問題集には、少しだけ計算の工夫について記載があり、参考になります。

が、いずれにしろ計算の工夫についてのヒントは不足気味かと思います。

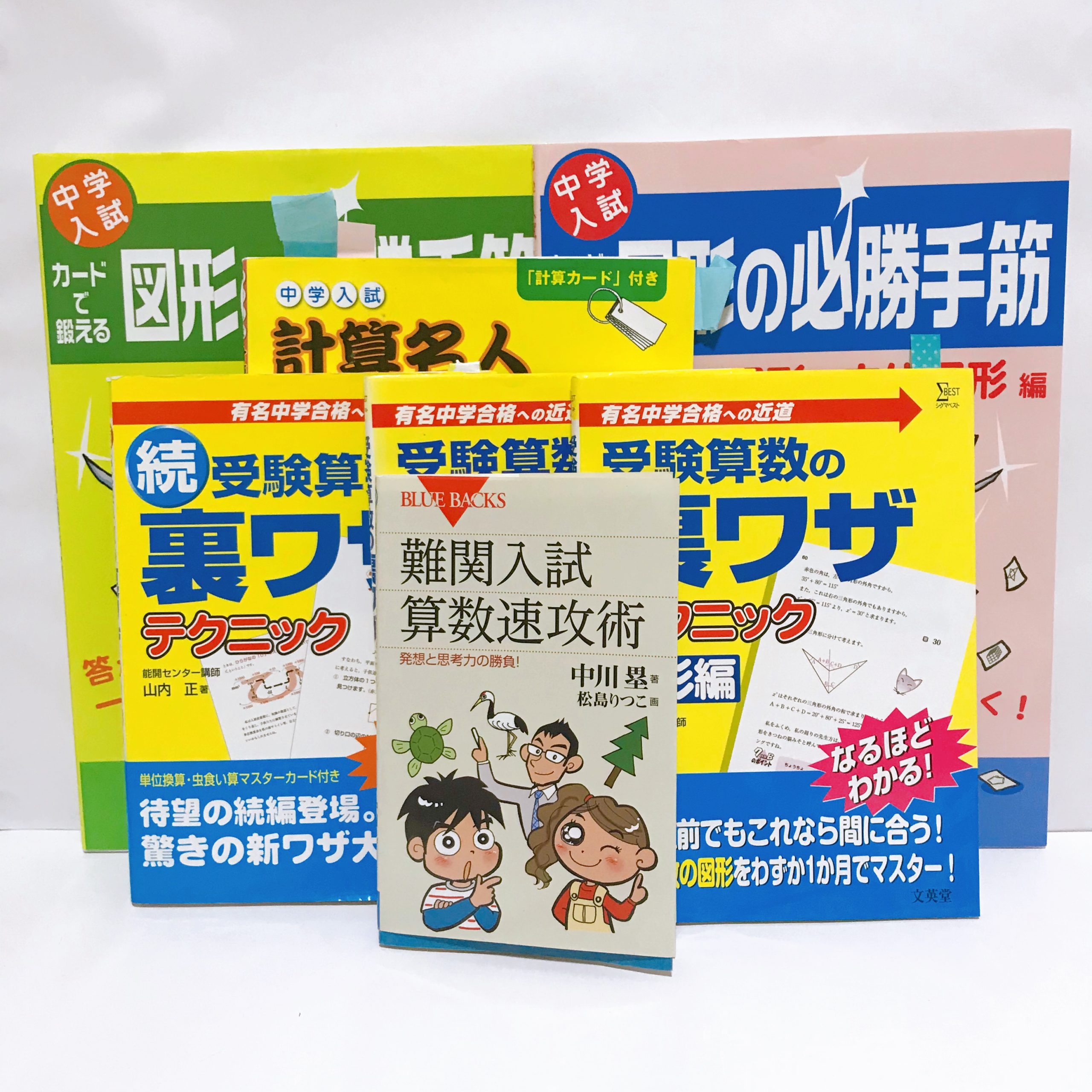

そのため、有名どころではありますが、「中学入試 計算名人 免許皆伝」の出番です。

これはもう、個人的には、中堅以上の志望校を目指すには、必須ではないかと考えており、取り組んで損はないと思います。(既に計算力が身についている人は別ですが)

中学受験の算数において、計算の工夫は、知っているか、知らないかで雲泥の差があり、知っていれば1分で終わるものが、知らないと3分~5分かかり、挙句の果て、時間をかけた結果、間違うこともあります。

紙面も読み易く、工夫されており、初伝~奥伝まで手を動かしながら読み通し、心得を頭に入れ、最後の乱取稽古に取り組みます。

乱取稽古は、問題は古いものの、いずれも工夫をしなければ制限時間内に解けないものばかりです。そして、解説にどの「術」を使うべきか書いてあり、参考になります。

それなりにボリュームがあるので、何日かかけて読み込む必要はありますが、5年生のうちに取り組んでおきたいものの1つです。

1週間の勉強サイクル

5年生

基本的には、冒頭の4年生の記事で紹介した1週間のサイクルと同じですが、異なるのは、問題の難易度が上がるため、解ける問題数が少なくなってきます。

そのため、どのレベルの問題でひっかかったり、週テストで間違えたりするかを見極め、そのレベルの問題(基本、練習、応用)を中心に組み立てました。

- 基本問題は、時間をかけずに落とさないように

- 練習問題は、自分が解けない問題がどれかを探し、マスターする

- 応用問題は、解けなくてもいいので、あきらめずに試行錯誤力、思考力を鍛える

といったイメージでしょうか。

特に3つ目の「試行錯誤力、思考力」は、5年生のうちに身につけておかないと、6年の後半で差がつきます。

我が家では、「試行錯誤力、思考力」を身につけるのに役立ったのは、算数オリンピックでした。

6年生

6年生になると、5年生以上に与えられた量をこなすのが難しくなってきます。

算数の得意だった息っ子も6年ではかなり問題を絞って取り組んでいました。

6年上

6年上の予習シリーズでは、息っ子は基本問題をやらずに練習問題をやっていました。

- 基本チェック問題はやらない

- 必修例題、ステップアップ例題は実施

- 例題で解けなかったら、例題のすぐ後のチャレンジ問題を実施

- 基本問題はやらない。

- 練習問題を実施

また、6年上の実力完成問題集では、練習問題と応用問題を中心に苦手なところは、基本問題を実施していました。

問題を解くときに必ず時間を測って解くようにし、○×とともにかかった時間を記入していました。

練習問題、応用問題は、およそ1問3分~10分以内で解いていました。10分をタイムリミットとし、10分で解けなかったら、基本、解答をみるようにしていました。

6年下

6年下では、学校別対策コースの問題もあり、さらに通常の予習シリーズ等のテキストの取り組む問題が減りました。

ベストセレクションは、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと難易度別に分かれていますが、すべてやる時間はなかったので、Ⅲのみ取り組みました。あとは、基本問題はやらずに練習問題のみ取り組んでいました。

- ベストセレクションのⅠ、Ⅱはやらない

- ベストセレクションのⅢは実施

- 基本問題はやらない

- 練習問題を実施

入試実践問題集は、●問題と■問題のみやろうとしていましたが、毎週1~2題しか取り組めなかったため、新傾向問題と思われる「注目問題」と苦手分野(息っ子の場合、数と規則)を中心に取り組み、あとは、麻布で出題頻度の高い「速さ」の文章題をやっていました。

難関入試算数速攻術

タイトルの通り、速く解くためにどうするか?が書いてあります。

一通り、典型問題ができるようになったら、速く解くことに力を注ぎます。

そのためのとっかかりとして、この本はおススメです。

難易度的は、最難関とまでいかないものもありますが、どれも速く解くことが求められる問題が30題あり、漫画や会話形式でわかりやすく説明されています。

最後には、計算の工夫もあり、通塾の往復時間に読むのにちょうどいいと思います。

受験算数の裏ワザテクニック

理科でもお世話になった裏ワザシリーズです。

我が家での使い方としては、基本は、四谷大塚の授業のやり方を身につけますが、補完と補強で使いました。

■授業の理解の補足

授業のやり方がわからなかったときに他のやり方で理解し、授業のやり方を今一度理解してみる。

■別解の追求

授業のやり方と違うやり方で自分にとって、早く解く方法が他にないかを確かめ、どんなときにどちらのやり方を選ぶかを身につける。

例えば、

「つるかめ型面積図」「かぐや姫型円柱」みたいな言葉も出てきて、図も豊富でイメージがつきやすく、単なるテクニックが書いてあるだけでなく、納得のいく説明もあります。

パパも「フムフム」、「へぇー」と読んでいました。

「図形の必勝手筋」

これは、難易度が高い問題も比較的多い問題集です。

付録のカードの問題もA(基本問題)~D(ハイレベル問題)となっており、Dは、筑駒、灘クラスだと思われ、最初から外しました。

図形に関する問題で、ひらめきが必要なものについてのヒントを頭にインプットする目的で使いました。

我が家では、娘っ子の女子学院の角度問題、息っ子の場合、知らないと解けないであろう(もしくはひらめきが必要な)問題の解法、きっかけを頭に入れるため部分的に取り組みました。

問題を解くというより、付録についているカードの問題を通塾の往復時間にみて、解法が思い浮かぶかどうか考え、浮かばなければ、すぐ答えをみるというような使い方をしていました。

さいごに

何度か過去の記事でも書いてきましたが、

算数は5年生の取り組みが一番重要

と考えています。

5年生で「試行錯誤力、思考力」を身につけることができるかどうかで、6年の算数の成績が決まると思います。

6年生の勉強では、入試問題レベルの演習量に取り組むことになるので、じっくりと「試行錯誤力、思考力」を身につけている時間はありません。

ですので、5年生では、問題の量を多少こなせなくても、考え抜く訓練をすることをおススメします。

そうすれば、5年生の成績に現れなかった差が、6年生に現れ、他の科目にも注力できます。

↓少しでもお役に立てていましたら、ポチッとお願いします。次を書く燃料補給になります!

コメント