どうも、怒りん坊パパです。

以前、国語の取り組みで以下の記事を書きました。

4年生や5年生では、主に語彙力や読解力を中心に勉強し、

「文章をどう読むか?」

に着目して、論説文であれば「要点や要約」、物語文であれば「場面、心情の変化」などを読み取る練習をします。上記、記事では、読解力が身に付いたうえで、

「解き方がわからない」

ときにどのようにすれば良いかを紹介しました。

読解力を身に付ける練習を学年が上がるにつれて難易度の増す文章でスパイラルに取り組んでいくのが、四谷大塚の国語の学習、と怒りん坊パパは考えています。

(四谷大塚の予習シリーズのテキストの文字の大きさもどんどん小さくなりますね。国語だけではありませんが。。。)

さて、今回は、読解力がある程度身についてきた頃から6年生にかけて取り組む、記述を中心とした問題集、参考書をご紹介します。

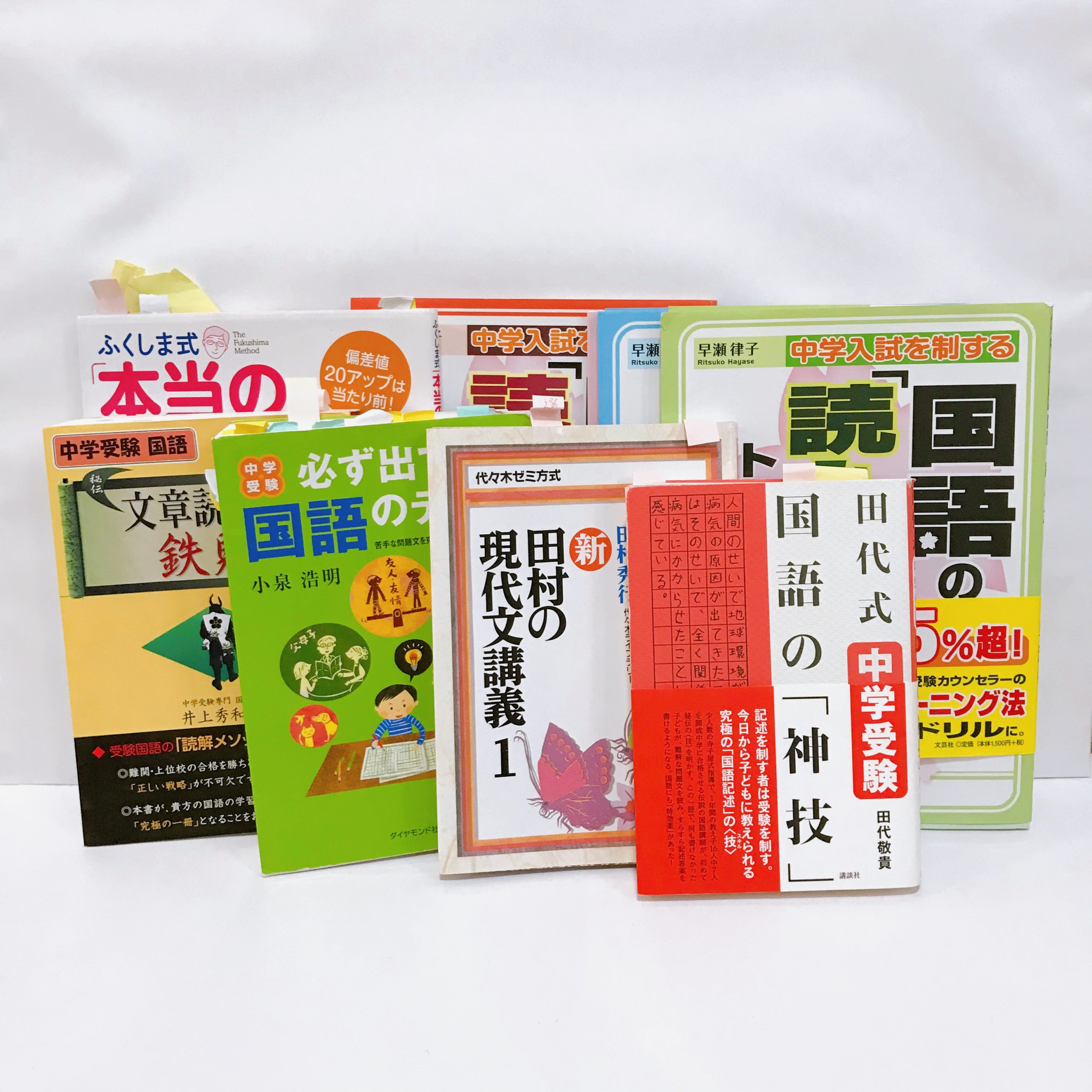

ふくしま式「本当の国語力」シリーズ

四谷大塚の4年生の国語の勉強について、以下の記事を書いていますが、その中でふくしま式「本当の国語力」シリーズを紹介しています。

4年生で扱う文章は、比較的平易なものなので、正直、感覚で解いている生徒も多いと思われますが、そこに根拠があり、国語が「論理の科目」であることを学びます。

ただ、四谷大塚の4年生の授業では、読解力を中心に学び、表現力についての練習は少なめと感じます。

そのため、上記の記事にも書きましたが、表現力の基本的な練習として、4年生くらいでは、「ふくしま式」をオススメします。

■いつやる? 4年生くらいから

■どんな人向け? 基本的な表現力を強化したい人

「国語の『読みテク』トレーニング」シリーズ

我が家では、「ふくしま式」がある程度進んできたら、次のステップとして、「読みテク」シリーズに取り組みました。

■いつやる? 4年生後半~5年生前半

■どんな人向け? 読解した内容を文章で表現する練習をしたい人

説明文・論説文

まずは、「説明文・論説文」からです。

麻布のような一部の学校を除いて、「物語文」とともに「説明文・論説文」はほとんどの学校で出題されます。

我が家の場合、女子学院を目指す娘っ子は、後々「随筆文」に重点を置き、麻布を目指す息っ子は「物語文」に十分に取り組むので、早期に文章を読むベースとなる「論説文・説明文」を着手することにしました。

「読みテク」シリーズは、構成として、

最初に「講義」部分があり、その後「ドリル」と呼ばれる問題があります。

読みテクの「説明文・論説文」の場合、「講義」部分は、シンプルに

「キーワードをおさえて、要点を主語と述語に気をつけて書く」

くらいしか記載されていません。

「ドリル」部分では、各段落毎に要点をまとめる出題が主で、簡単な問題から徐々に難しくなり、全30題は、最後「女子学院→灘→開成中学」の問題で締めくくられています。

塾でも、要点や要約を提出するよう言われましたが、週によって、物語文や論説文など、文種が変わるため、同じ文種で継続的に取り組めません。そのあたりをこちらの「読みテク」で補完しました。

記述だと、とかく、何が書けていないとダメなのかわかりにくくなることがありますが、「読みテク」の解説は、「外してはいけないポイント」が書いてあり、シンプルですが、わかりやすいです。

問題数は多いですが、1題30分くらいで取り組めるのではないでしょうか?(最後の方の問題は30分では厳しいかもしれません。)

物語文

次に「物語文」です。

「物語文」の「講義」部分は、登場人物、境遇や人間関係などの状況把握、主人公の気持ちや言動、葛藤の捉え方など、かなり手厚く記載があります。講義内容がそれなりのボリュームであるため、例題でどのように把握するのか、線引きや補足などを踏まえ、説明されています。

問題数は5題と少ないです。

設問も場面毎に「出来事」、「主人公の言動」、「主人公の気持ち」を中心に「葛藤」や「カセ」、「キャラクター」などを答えさせるものになっています。解説は、言動や気持ちがどこから読み取れるかが説明されています。

問題を解いて、解説を読むのと同時に関連する講義部分を何度も読み返すのが効果的だと思います。

随筆文

最後は随筆文です。

随筆文は、女子学院でよく出題されるため、娘っ子が取り組みました。(息っ子は取り組んでいません)

随筆文の「講義」部分は、「体験」と「心情」を分けておさえ、その上で、「物語的な随筆文」と「論説的な随筆文」の読み方などを説明しています。「ドリル」部分は全部で11問とチャレンジ問題1問があります。

最後の出題は、開成中学の問題で、チャレンジ問題は、東京大学の入試問題になっています。

このことから、「国語の読解力は学年に関係なく通ずる」と著者が考えていることがわかります。

設問は、体験と心情、最後に筆者の言いたかったことをまとめさせる問題です。

解説部分ですが、基本、解答のみとなっていますので、こちらも講義部分を必要に応じて、読み直すのかと思います。

「文章読解の鉄則」

次は、「文章読解の鉄則」です。

■いつやる? 5年生前半~5年生後半

■どんな人向け? 「読み方」、「解き方」の弱点克服したい人

息っ子の時代に購入して、やらせました。

この本ですが、著者は、オーソドックスな方法論から、著者が塾講師をしてきて現場で気付いたものまで、中学受験の受験国語で高得点を取るために考えうる方法論を網羅しているため、

「この1冊で十分」

と言い切っています。

内容は、「中学受験の国語の現状」、「読み方の鉄則」、「解き方の鉄則」、「難関校の入試問題」、「重要語句」となっています。

「中学受験の国語の現状」は、国語の勉強に関する疑問点について、いろいろ参考になる内容になっています。

確かにこの本は、記述に限った内容ではなく、受験国語における鉄則を全般的に紹介しています。

内容も実践的で、鉄則は全部で100以上あります。

例えば、

「線引きやマーキングの仕方」だったり、「解き直し」ならぬ「誤り直し」の実際のやり方やノートの使い方!、どうしても文章を読むのが遅い人の対策!などが記載されています。また、最後に上位校向けの重要語句も参考になります。

最初にこの本を読んで、国語の勉強に取り組むというのも”有り”とは思いますが、我が家では、4年生の文章の読み方もわからない状態で、この本に取り組むのはやめ、ある程度、子供の中でやり方が固まってきた頃を見計らって、弱点や補強をする意味で、足りないところをチェックする使い方をしました。

この本で足りないところがあるとすれば、

くらいでしょうか?

代々木ゼミ方式 新 田村の現代文講義1

この本は、論説文・説明文に限ったもので、大学入試用の参考書ですが、中学受験に十分役立ちます。

■いつやる? 5年後半~6年生前半

■どんな人向け? 論説文の実践練習をしたい人

内容的には、予講が4つあり、その後に8問の問題があり、予講の内容に絡めて、丁寧な解説があります。

息っ子は、時間がなく、最初の1~2問しか解きませんでしたが、解けます。(後半の問題は難易度が上がっているのかもしれません)

この本で、特に役に立ったのは、予講四の「学習の仕方について」内で説明されている選択肢問題の解き方です。息っ子は、論説文の選択肢問題で間違えると、この本を参考にしていました

田代式 中学受験 国語の「神技」

続いて、取り組んだのは、「神技」です。

■いつやる? 6年生前半~

■どんな人向け? 記述の実践練習をしたい人

この本は、記述に特化しています。

内容は、大きく「読むための技」、「書くための技」に分かれています。

特に役立つのは、後半の「書くための技」です。ここでは、難関校受験生のナマの答案をもとにどこが改めるべき箇所なのかを説明しています。通常の模範解答だと、「こんな解答を書くのは無理なのでは?」と考えがちですが、実際の子供の答案をみると、どのくらいまで書けていればよいかがわかります。

息っ子は6年生の夏休みにこの本に取り組みました。特に記述問題の4つの分類を意識して、この記述はどの分類になり、その場合、何に気をつけなければならないのか?に注意していました。

中学受験 必ず出てくる国語のテーマ

さて、最後になります。

この本は、ちょっと古いですが、娘っ子時代から重宝しています。

6年の総仕上げの時期に取り組みました。

■いつやる? 6年生前半~6年生後半

■どんな人向け? 文章のテーマに関する知識、キーワードを補強したい人

「総論編」、「各論編」、「応用編」と分かれています。

総論編では、「神技」などにも記載されている「ビジュアル化」の話や、「本文を1文でまとめる型」の紹介がされています。

特に息っ子は、この「本文をまとめる」のが苦手で、まとめさせようとすると、細かい具体的なことを書き始めたりするので、この「本文を1文でまとめる型」は役にたちました。この1文を書けるかどうかで、その文章を理解できているかわかります。

各論編では、テーマごとのパターンが記載されています。6年の国語の予習シリーズにも記載されているのですが、こちらの方がまとまっており、参考にしやすいです。

入試問題では、各文章のテーマについて、何が問題となったり、キーワードになったりするのかがわかっていないと答えにくかったりする設問があります。

本来なら日常の新聞や読書などでそれらの問題やキーワードについて、理解が深まっていればいいのですが、触れたことのないテーマだと手も足もでなくなることがあります。

そんなときに、事前に出題頻度の高いテーマについて、予備知識として、頭に入れておくのを目的に本書を利用し、自分の考えを問われたときに答える準備としていました。

例えば、「言語、コミュニケーション」というテーマにおけるキーワードは、「以心伝心」、「グローバル化」、「記号としての言語」、「風土や習慣で培われた」、「語彙の貧困」などが紹介されています。「言語、コミュニケーション」で、「記号としての言語」、「風土や習慣で培われた」などの話が展開されてもついていけるように予備知識を入れる感じです。

紹介されているテーマは、11くらいありますが、受験間際に取り組んでいることもあり、志望校で出題頻度が高いテーマを中心に読ませていました。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回、紹介した問題集、参考書は、いずれも我が家で使用したもので、役に立ったものです。

ただ、時間の制約もあり、全て本の内容を実践したかというと、そうではありませんが、不足している部分を補った感じです。

「文章読解の鉄則」の前半に記載されていましたが、国語の成績を上げるには、2ヶ月~6ヶ月かかるといわれています。

特に国語が苦手な6年生は、夏休みには、スイッチを入れて取り組みたいところですね。我が家の息っ子の国語の成績が安定したのは、1月下旬でしたので、最後まで気を抜けませんでした。

↓少しでもお役に立てていましたら、ポチッとお願いします。次を書く燃料補給になります!

コメント